2020年10月5日下午,循着国学大师钱穆的足迹,我来到了离家只有一公里远的岩泉寺。秋天的阳光从高大的树林间倾洒进来,浓荫匝地,繁花似锦。寺中游人稀少,风动山林、鸟声啾啾。沿石阶一路登高而上,掩映在绿叶间的赭红色小楼终于出现在小径尽头,我健步走进小院,一块石碑上赫然写着:钱穆教授著书处。

岩泉寺位于云南省昆明市宜良县金星村的伏狮山上,伏狮山状若卧狮,山上五峰壁立、岩峭千仞、岩下清泉淙淙、不分昼夜,伏狮山水秀山俊、修竹茂林,清幽雅静,岩泉寺就坐落于美景正中央。岩泉寺高处林木茂盛的岩石间有一股清洌泉水涌出,长年不断,在明代中叶就有了“岩泉漱玉”的美名,岩泉寺和清冽的泉水,就是宜良县八景之一“岩泉漱玉”。

在和寺院的管理人员的交流中得知,公元1341年,名僧盘龙祖师到此,结茅为庵,弘扬佛释。缘满而去,徒众建祖师殿供奉,代代如是。后有道士发现此处乃“风水宝地”,跻身其间,岩泉古刹遂成释道偕居、寺观并处之所。明代,朱福海再修岩泉寺,万历间僧兴宽重修。岩泉寺分上寺和下寺,上寺供奉的是道教诸神,下寺供奉的是佛教诸佛。1994年,81岁高龄的钱伟长先生携夫人重访岩泉寺,看到宜良县政府投资1200万元进行大规模新修再造,感慨万千之余奋然挥毫,留下题词:“岩坚泉清,宜结良缘。”

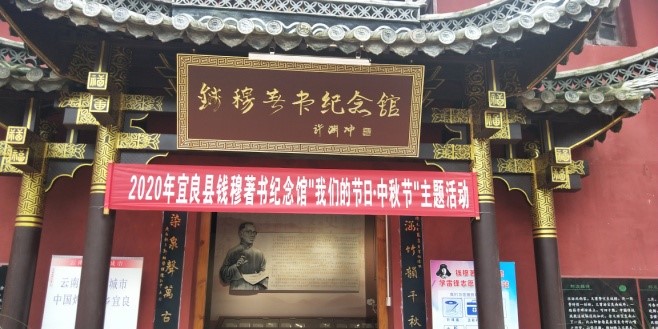

今天运气非常好,来到钱穆著书纪念馆时,正好碰上端庄秀丽的讲解员葛心礼老师,随着葛老师的讲解及后来受葛老师之邀,在品尝宜良宝红茶的过程中听她的介绍,我对钱老在宜良的历史有了全新的了解。1939年,全面抗日战争爆发的第三年,钱穆当时任北京大学历史系教授,在战火纷飞中随国立西南联合大学辗转大半个中国。联大蒙自分校撤销后,钱穆与汤用彤和贺麟一道离开蒙自。寓居宜良岩泉寺,钱穆开始将主要精力放在了中国通史的考证与写作之上。

钱穆先住在正殿左侧的一个小院里,名为“县长别墅”。后来因偶有香客打扰,钱穆又搬到“藏真阁”居住,这里香客很少来到,清静异常。钱穆先生便在此每天一壶浓茶,埋头著书一日三餐,另骋得一位名叫张妈的人精心料理,送进书房。有时写作累了,他便走出寺院,极目远眺,遍览山岭景色;有时也一人走到城里,品尝宜良烧鸭,或走进中学,向校长借各种相关图书,每周更换一次。每周一次到宜良温泉沐浴。每到星期四下午他便乘坐小火车赶往昆明,在联大上两天课,星期天上午再返回宜良。这段时间,钱穆的《国史大纲》书稿相继完成,该书以其独特的见解与细致的考证成为了当时各个大学通用的历史教科书,在学生与知识分子中间起到了积极的民族文化凝聚作用,同时也奠定了钱穆史学大家的地位。

当时中国面临国家存亡时节,钱穆有感于中国国运飘渺,尽管他本身相信中国抗战会赢得胜利,但也对中国的命运抱持最坏的打算。钱穆的《国史大纲》,是抱着为中国人写中国最后一本史书的心情而著,若中国不幸战败覆亡,至少留给后人一本中国史书,让后人知道中国的历史及文明成就,激励后人复兴中国之心。直到现在,岩泉寺中仍保留着钱穆教授著书处,并在此立碑纪念。

在《国史大纲》中,钱穆先生对历史的温情、敬佩与冷静,无一不在本书中有所体现。钱穆先生没有讲一些历史上官场的尔虞我诈方面的内容,没有披露意识形态的桎梏,没有帝王将相的奇闻轶事浮于纸上,而是重点讲解了中国文化方面的发展历程,并在此基础之上提出了自己精辟的见解,同时他又不忘提醒后人如何对待和研究中国历史。当时,强势的西方文化盛行,国人对自己古代灿烂的文化与优良传统的不自信,认为外国的才是好的,才是值得学习的,我们的本土文化受到了很不公正的待遇。可是,钱穆先生在书中铿锵有力地表达了对中国文化无比的肯定及自信,这让我敬佩不已。

《国史大纲》前言里指出了研究历史的意义。很多时候我们在说为什么要学历史的时候,都会说这么一句话:以史为鉴。《国史大纲》前言提到,对本国过去的历史,应该抱有一种温情与敬意,不妄自菲薄,不狂妄自大。这样的人多了,对自己民族文化理解更深入,国家才有向前发展的希望。评判历史人物或历史朝代之所作所为不仅要站在现代的高度去俯瞰全貌,而且要走进当时的环境中去了解其目的、背景。

《国史大纲》的引论部分,详尽地阐述了钱老的历史观,看后受益匪浅。本书成书于中华民族历史上最黑暗最艰苦的时代,凝聚了作者对于本民族的热爱以及对于当下的社会深刻思考,当时的史学完全沦落为政治的工具,这是作者所不愿看见的,我们对于自己的历史要分清什么是糟粕什么是精华,而后择而取之。

葛老师说,《国史大纲》的作用主要是思想层面的,其主旨是记述历史以对时事及后世造成影响。钱穆先生写《国史大纲》可谓用心良苦,他通过这本书表达了自己对国家和民族的信心和希望。

那么我们应该以一种什么样的态度去看本国历史呢?先生说要怀有一种温情与敬意。历史总有值得借鉴的地方,不可能是一无是处的,鉴古而知今,历史总能带给我们温情。前人不知后事,只是各行其是,焉能以己之过而责之于前人之身?总而言之,我们应该带着温情与敬意,带着能够鉴古而知今的心态去学习本国历史,才能学以致用,才能报效祖国。

中华文明是世界上四大古国文明中唯一流传下来的文明,需要保护更需要继承和发展。认可并理解我们的历史,对我们的历史文明抱有崇高的敬意,会增强我们的民族自豪感,这种民族的凝聚力,会让我们走得更快更好。历史的意义在于知道我们国家的精神,学习民族的气质,正是这种内在精神与气质,支撑着我们的历史延绵不绝。历史是一个国家的骨架,后人如若不知,谁来继续这个庞大构架的扩充?我们有别于其他民族的核心,就是独特。换句话说就是我们民族的精神与气质。

2020年是不平凡的一年。一场突如其来的新冠病毒疫情席卷了中国乃至整个世界。但我们并没有因此退缩和逃避。全国上下,万众一心,坚强勇敢地取得了疫情防控阻击战的初步胜利。没有神医更没有从天而降的英雄,保护我们的都是一个又一个和我们一样的最平凡的中国人。我想支撑我们战胜疫情的那股执着的力量正是中华历史传承下来的中国精神,就是我们民族的精神与信仰,这也正是我们学习历史的现实意义。

如今,循着前辈先贤的深浅脚印,穿行在山林迂回的古刹中,不由得让人心生无尽感慨。在那些幽暗动荡的岁月,先生耳无杂声、心无挂碍,专注著书立说,方成煌煌国史。守住寂寞潜心向学的精神,已经成为弥足珍贵的社会财富。

第四期72班供稿